目次

・CVC時代に実現できなかった「芯を食った協業」

・日本企業が「強いスタートアップ」と組む方法とは?

・イスラエルから米国へ、積み重ねた信頼関係

・ファンド・オブ・ファンズを利用するべき2つの理由

・SOMPOやリクルートの成功事例に学ぶこと

・グローバルで戦う日本企業のインフラに

CVC時代に実現できなかった「芯を食った協業」

―まず、秋元さんのキャリアを教えてください。

私は新卒でNTTに入社し、アジアの新興国で通信インフラ投資に携わりました。その後、NTTドコモに移り、シリコンバレー研究所の立ち上げを経て、ドコモ初のCVC「ドコモ・キャピタル」の設立メンバーとなりました。米国で買収したスタートアップの支援や、帰国後はNTTグループ全体のCVC「NTTドコモ・ベンチャーズ」の立ち上げなども担い、足掛け約15年にわたりCVCの現場を経験してきました。

当初、私たちはシリコンバレーのスタートアップとの協業に大きな期待を寄せていました。しかし、現実は甘くなかった。スタートアップへの出資や買収など一定の成果はあったものの、誤解を恐れずに言えば、芯を食った協業は実現できなかったと思っています。

―「芯を食った協業」とは?

単なる「PoC(概念実証)」や「提携発表」で終わる関係ではなく、スタートアップとの協業を、単なる実証実験等にとどめず、自社の戦略基盤に組み込み、事業ポートフォリオの拡張や新規事業の創出へと発展させ、企業価値の向上につなげていく――。そうした本質的な協業を指しています。

本来、CVCやオープンイノベーションは「新たな事業を生み出す」「既存事業を強化する」ための手段であり、スタートアップへの出資やCVC設立そのものが目的ではありません。自社だけでは作れないソリューションを外部と共に実現し、最終的に企業価値を高めて社会にインパクトを与えることがゴールなんです。

しかし、残念ながら日本企業の取り組みは「協業を実現した」とプレスリリースを出していても、実際の売上や利益に大きく貢献できていないケースが一定割合あるのではないでしょうか。私が「芯を食った協業」と呼ぶのは、そうした表面的な取り組みではなく、世の中を動かし、自社の価値を本当に押し上げる腹の据わった協業です。

「芯を食った協業」こそCVC設立やオープンイノベーションの真のゴールだと語る秋元氏(TECHBLITZ編集部撮影)

―「芯を食った協業」の実現が難しかった要因はどこにあるとお考えですか?

日本企業とアメリカ企業の文化や意思決定のスピードの違い、そして「信頼の壁」が大きかったと思います。なにより、日本企業が本当に強い世界のスタートアップと早い段階でつながりを持つための座組がないことが根本的な要因でした。

数兆円規模の売上を誇る大企業が本気で世の中にインパクトを与えようとするなら、やはりグローバルでトップレベルのスタートアップと組む必要があります。もちろん、日本国内やニッチ領域で活躍するスタートアップと組む価値もあります。けれども、グローバルで活躍する日本の大企業がグローバルのトップレベルのスタートアップと早期から接点を持つような事例がほとんど見当たらない現状は、大きな機会損失だと思っています。

日本企業が「強いスタートアップ」と組む方法とは?

―どうすれば、日本企業が世界の「強いスタートアップ」と組めるようになるのでしょう?

近道の1つは、世界の「トップティアVC」と関係を持つことだと考えています。

なぜなら、世界的に有望なスタートアップの大半は、トップティアVCのポートフォリオに入っているからです。では、そうしたVCと付き合えばいい――と考えるのは自然ですが、現実はそう簡単ではありません。

ドコモ時代(2006年くらい)にトップティアVCへのLP出資を試みましたが、全く相手にされませんでした。理由は明快です。アメリカのトップティアVCは機関投資家から潤沢に資金を集められるため、単独の事業会社からの資金は正直必要としていないからです。

しかも、事業会社は投資規模が小さい割に、「情報が欲しい」「スタートアップを紹介してほしい」とリクエストが多い。結局何も成果につながらず、「参考になった」で終わることも多く、VCから見ればコストに見合わない相手なのです。

グローバルなスタートアップエコシステムの中でも「圧倒的な実績」「優れたリターン」「有名企業への投資歴」など、高い評価と影響力をもつ資産規模の大きいVCを指す。トップティアVCは、数多くのユニコーン企業や上場を果たしたスタートアップへ初期段階から投資し、豊富な経験・ネットワーク・業界知見で企業価値と社会へのインパクトを生み出している。

アンドリーセン・ホロウィッツ(Andreessen Horowitz)、セコイア・キャピタル(Sequoia Capital)、アクセル(Accel)、NEA(New Enterprise Associates)、ゼネラル・カタリスト(General Catalyst)、バッテリー・ベンチャーズ(Battery Ventures)など、世界のスタートアップ投資を牽引する存在だ。

―では、日本企業にチャンスはないということでしょうか…?

そんなことはありません。そうしたVCが日本企業を不要だと考えているわけではないんです。例えば、ポートフォリオの中には、日本市場や日本企業と組みたいと望むスタートアップも一定数存在します。ただ、事業会社をLPとして受け入れると手間が多いため、これまで積極的に受け入れられてこなかっただけです。

最近では、状況が少しずつ変わりつつあり、日本の事業会社からのLP出資を受け入れるケースはでてきています。しかし、依然としてハードルは高いのが現実です。結果として、多くの日本の大企業はまだまだ有望な海外スタートアップに早い段階でリーチできていません。この課題を解決するためには、日本企業とトップティアVCを繋ぐ架け橋となる存在が必要です。「日本市場に興味はあるけれど・・・」というスタートアップと、「世界の最先端と組みたいけれど、アクセスできない」という日本企業との間を埋める「橋渡し」の役割を果たす存在。

そんな存在になるべく、AT PARTNERSを立ち上げました。

AT PARTNERSの役割は、日本企業と有望な海外スタートアップを繋ぐ「橋渡し」にあると説明する秋元氏㊧(同上)

イスラエルから米国へ、積み重ねた信頼関係

―どのように「架け橋」としての役割を果たすのですか?AT PARTNERSの具体的な取り組みについて教えてください。

一般的なVCがスタートアップに直接出資するのに対し、当社はトップティアVCが組成するファンドに出資します。「ファンド・オブ・ファンズ」と呼ぶ、非常にユニークなモデルです。出資先のトップティアVCとの信頼関係をベースに、そのトップティアVCが投資する世界中のスタートアップと間接的に関係性を築いていく仕組みです。

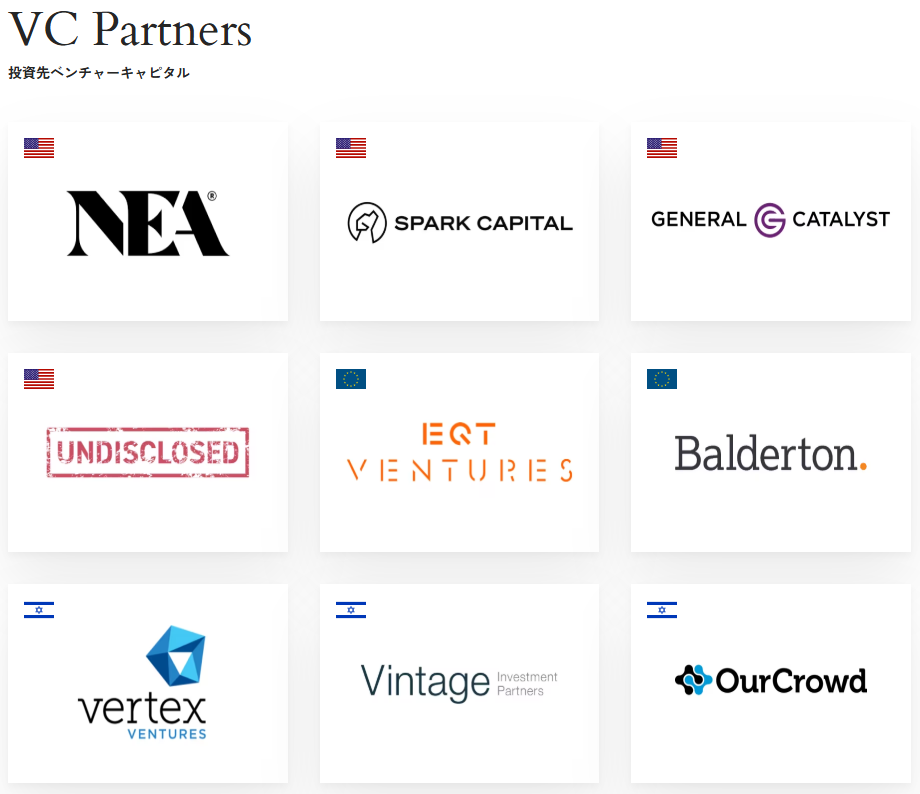

―出資先ファンドには、ゼネラル・カタリストやNEAなど公開されているだけでも名立たる著名VCが並んでいます。どのようにアプローチしたのですか?

最初からアメリカのトップティアVCにアプローチしたわけではなく、まずフォーカスしたのはイスラエルなんです。ドコモ時代からイスラエルには頻繁に足を運んでおり、現地のVCともバイネームで会話できる関係を築けていたので、イスラエルのVCファンドであれば比較的スムースに出資できる環境が整っていたからです。

また、当社の1号ファンドは資金規模が大きくなく、アメリカの巨大VCに出資するのは現実的ではありませんでした。アメリカのVCはチケットサイズが大きく、少額ではポートフォリオが組めない。一方で、イスラエルのVCファンドのチケットサイズはコンパクトで十分にポートフォリオを組める。そうした現実的な理由もあって、まずはイスラエルにフォーカスしたのです。

そして、このとき1つの仮説を立てていました。「イスラエルでしっかり成果を出すことができれば、アメリカの扉も開けるのではないか」と。単なるLPとして資金を出すだけでなく、日本進出を望むイスラエルのスタートアップに日本企業を紹介したり、日本の市場状況を共有して彼らのグローバル戦略に役立ててもらったり、イスラエルのVCに積極的に貢献する。そうすれば、「AT PARTNERSがLPにいると助かる」という評判を築ける。そうなれば、彼らがアメリカのVCを紹介してくれるはずだと考えました。

実際、この仮説は正しかった。多くのアメリカのVCへのアクセスは、イスラエルのVCからの紹介によって実現しています。この業界はウェットな世界で、最後は「誰からの紹介か」が物を言います。「あそこのVCのあいつが紹介するなら信用できる」という具合です。結果的に、ドコモ時代には全く相手にされなかったトップティアVCにも、今回は出資できました。

そうした信頼のネットワークを基盤に、2021年には2億ドル(約300億円)規模の2号ファンドを立ち上げることもできました。イスラエルで築いた信頼の基盤が、アメリカを含む世界への道を大きく拓いてくれたのです。

AT PARTNERSがファンドに出資する米国や欧州のVCの一例(AT PARTNERS提供)

ファンド・オブ・ファンズを利用するべき2つの理由

―事業会社にとって自社でCVCを運営するのと、AT PARTNERSの「ファンド・オブ・ファンズ」に出資するのとでは、具体的にどう違うのですか?

まず1つは、事業会社にとっては限られた出資額でも、VCが抱える数百、数千社のスタートアップに効率的にアクセスすることができます。例えば、仮に一企業が1億ドル(約150億円)でCVCファンドを始めても、アメリカを中心とした海外スタートアップに出資する場合せいぜい20社程度のポートフォリオしか持てません。数兆円規模の売上を誇り、数百のグループ会社を抱えるような大企業にとって、その限定された数の中から真の協業先となるスタートアップを探し出すのは難しい。

しかし、私たちのファンドを通して出資していただければ、その10分の1のたった1,000万ドルでも5,000社以上のスタートアップに間接的にリーチできる。限られた予算でトップティアVCが出資する多くの有望スタートアップをカバーできるという観点から効率的と言えるかと思います。

そしてもう1つ。もちろん、お金を出してもらっただけで終わりではありません。投資先VCが支援しているスタートアップと日本企業の協業を後押ししたり、PoCや商用展開にまで踏み込んで支援する体制をとっています。独自に構築したデータベースを自由に使っていただいたり、アドバイザリー機能も提供し、企業にとっては「誰にどうアクセスすべきか」から「どう事業化につなげるか」までを一気通貫でサポートできる、という点が特徴です。

一般的にハンズオンと言うと投資家による投資先(スタートアップ)に対する様々な支援を指しますが、当社のハンズオンはLPである事業会社に対して提供しています。CVCでもなく、戦略コンサルでもなく、純粋なVCとも違う。日本の企業が本気で変わろうとするその時に、隣で支え、背中を押せる存在――そういう意味で、よく自分たちのことを「オープンイノベーション・イネーブラー」だと自称しています。

AT PARTNERSの投資先VC数は19社、スタートアップのポートフォリオ数は5,000社(同社提供)

SOMPOやリクルートの成功事例に学ぶこと

―秋元さんがこれまでに「これは理想に近い」と感じた日本企業と海外スタートアップの協業事例はありますか?

まず挙げたいのは、SOMPOホールディングスとパランティア(Palantir Technologies)のジョイントベンチャー設立で、非常に注目している事例です。

パランティアはご存じの通り、元々はアメリカの政府案件や軍事系のデータ分析を得意とする、非常に高度なテクノロジーを持った企業です。彼らのようなスタートアップと、伝統的な日本企業がしっかりと戦略的に協業できていることは、ある種の象徴的な出来事だと思います。

この協業のポイントは2つあります。1つは、単なる業務提携やPoCにとどまらず、実際の事業変革にまで踏み込んでいること。もう1つは、現場レベルではなく、経営層を巻き込んだ意思決定と覚悟があったことです。パランティアと取り組むということは、データの持ち方、扱い方、そして活用の哲学まで変えていくことを意味します。これは一朝一夕にはできない。だからこそ、時間をかけてでも本質的に変革しようというコミットメントがあった。そういう意味で、非常に「芯を食った協業」だと感じています。

―他にもありますか?

もう1つ印象的だったのは、リクルートによるインディード(Indeed)の買収です。我々が関与したわけではありませんが、日本企業がスタートアップとどう向き合うべきかを考える上で、非常に示唆的なケースだと思っています。

というのも、当時のインディードは、今ほど名の知れた存在ではありませんでした。それにもかかわらず、リクルートは彼らの可能性を信じて大胆な意思決定をした。その結果、グローバルで圧倒的なプレゼンスを持つサービスとなり、結果としてリクルート自身の事業基盤やカルチャーにも大きな変化をもたらした。

これは単なるM&Aではありません。スタートアップを「外部の資産」としてではなく、「自社の中核に据える」という姿勢があったからこそ、成し遂げられたのだと思います。

秋元氏は特に印象深い日本企業の協業案件として、SOMPOやリクルートの取り組みを挙げた(TECHBLITZ編集部撮影)

グローバルで戦う日本企業のインフラに

―AT PARTNERSは2025年4月に3号ファンドの初回クロージングを完了されたそうですね。

はい。3号ファンドの初回クロージングでは、三菱電機およびSOMPOグループのCVCである「SOMPO Growth Partners」をLPに迎えました。本ファンドを含む3本のファンドで、運用額は累計約500億円に達しています。

―1号ファンド、2号ファンドと歩んでこられて、3号ファンドではどんな姿を描いているのでしょうか?

3号ファンドは、私たちのモデルの「ひとつの完成形」に仕上げたいと思っています。アメリカ、ヨーロッパ、イスラエルにバランスよくアロケートし、事業会社が必要とする技術やサービスを網羅的に探せるポートフォリオを整えることを目指しています。LP企業の目標に向かって必要なプロセスにしっかり伴走し、そして協業事例をできるだけ早く世の中に出していく。3号ファンドを通じて、そうした仕組みをしっかり形にしたいと考えています。

―最後に、AT PARTNERSとして目指す未来像を教えてください。

AT PARTNERSとしては、こうした本質的な協業を日本企業が実現できるよう、あらゆる側面から支援していきたいと思っています。オープンイノベーションで日本企業をもう一度元気にしたいんです。

我々の強みは、グローバルVCとの信頼関係を通じて、高い技術力やユニークなビジネスモデルを持つスタートアップへのアクセスを可能にしている点にあります。また、当社のメンバーはもともと事業会社に軸足を置いていたので、そうした知見・経験を十分に活かすことができると思っています。

ただスタートアップを紹介するだけでは意味がないことは、これまでの経験で痛いほど実感してきました。だからこそ、企業文化や組織構造、経営課題まで深く踏み込み、「このスタートアップと組むことで、どんな変革が起き得るのか」を逆算しながら、協業の設計を支援する必要があるんです。

私たちは、単なるマッチングの場を提供するのではなく、その後の道筋――つまり、初期の対話設計、PoCの立ち上げ支援、そして場合によっては組織側の巻き込みや変革の旗振りまでを一貫して支援することを目指しています。こうした「実行支援」まで踏み込んだアプローチは、日本企業の中ではまだまだ希少だと思いますし、今後さらに強化していく部分だと考えています。

そして最終的に目指しているのは、AT PARTNERSが「インフラ」になることです。つまり、日本企業がグローバルで戦っていくために、スタートアップという外部知をどう取り込み、どう変化し、どう勝っていくか。その過程において、AT PARTNERSが常に「そこにいる」という状態をつくっていきたい。

それが、私たちの描く未来の姿です。