目次

・「海外で仕事をしたい」若者、わずか5%

・海外への不安を感じていた若手を変えた派遣制度

・スピード感ある事業化、自社だけでは限界

「海外で仕事をしたい」若者、わずか5%

―齋藤さんは国内の次世代技術研究所副所長であった当時から、社内の課題について考えていらしたそうですね。

常々「新規研究テーマが創出されない」「若い研究員が世界の研究者と戦おうとしない」という2つの課題があると感じていました。

前者については、せっかく若い研究者が新しい意見を出しても、マネジャーの同意が得られない。マネージャーはマネージャーで、進行中の研究テーマの結果責任を負っており、ほかのことに手が回らないという状況があります。加えて、「共感を呼ぶストーリーを描けない」という問題です。どれだけ素晴らしい技術があろうとも、それを活用して世の中にどう貢献できるのかというビジョンを提示できなければ、経営陣を納得させるのは難しいですから。

後者に関しては、長年にわたって国内の研究機関などと活動を行っており、なかなか海外へ目が向かなかったという事情もあるでしょう。ただ、若手研究者を対象にしたアンケートでは、「海外で仕事をしてみたい」と回答したのはわずか5%ほどで、「絶対に嫌」が25%。約70%が「不安があり分からない」というものでした。さまざまな懸念があるとはいえ、もっと外にも目を向けてほしいという思いは強かったですね。

image : 出光興産

―そうした状況を踏まえ、「マネジャーの意識改革」「海外派遣制度の設立」という2つの施策を打ち出されました。

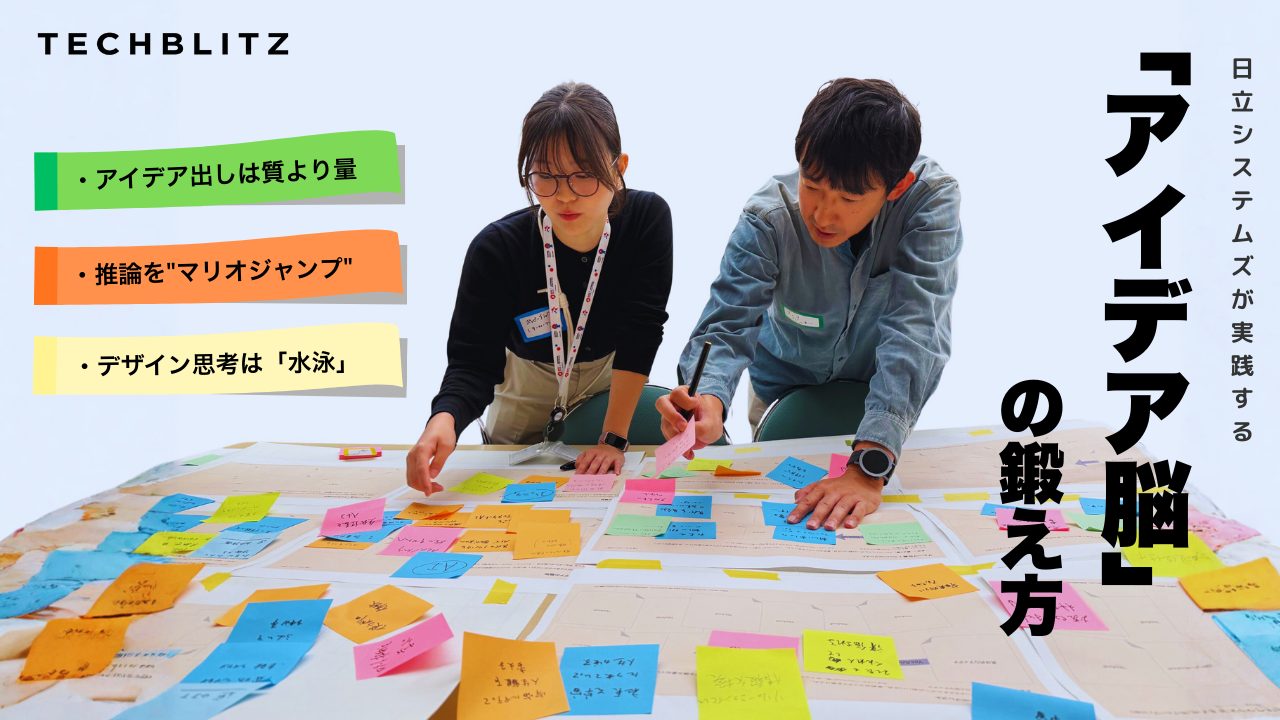

「マネジャーの意識改革」については、将来に向けた課題・商材市場をマネージャー自身に考えてもらうため、ワーキンググループを発足しました。

具体的な活動は、研究開発部門のマネジャーを対象にした勉強会の実施です。今後の環境想定・業界構造や市場の変化についての捕捉後、開発対象領域・新規研究テーマを設定して参入シナリオを作成するまでが、一連の流れです。毎週月曜日の始業前45分間を使い、2022年度は全19回、2023年度は全13回実施しました。

ワーキンググループの取り組みは、実は20年度、21年度も行っていたんです。20年度は選抜した若手を対象に「電動化社会」をテーマに活動しましたが、当社の強みとのつなぎ込みまでに至りませんでした。21年度は選抜メンバーではなく、各研究室へのミッションとして実施し、共通のテーマは設けずにそれぞれの研究室の得意領域で発掘・設定していく形を取りました。ただ、それだと研究室をまたぐ動きは生まれず…。こうした反省も込めて、22年度からは全マネジャーを対象に、新たな形でのワーキンググループをスタートさせました。

ちなみに我々の見立てでは、今後伸びる分野は電力・エレクトロニクス・eコマースなどであろうと考えています。当社の現在の主力事業は石油ですが、将来的には水素・アンモニア・二酸化炭素(CO2)の貯蔵といった分野を伸ばしていく必要があると。こうしたことを踏まえ、将来的にどうビジネスを組み立てていくかを整理し、オープンイノベーションや大学などとの協業も視野に入れながらワークを進めていきました。

image : 出光興産

―ワーキンググループの取り組み序盤と終盤とでは、マネジャーの意識などに変化はありましたか?

序盤ではマクロ環境やら業界構造などに関する私の説明を聞く場面が多かったですが、テーマや領域を絞り込んで徐々に具体的な話になってくると、「こういうふうにしたい」「こんなことができるのでは」という意見が出てくるようになりました。意識の変化があったかは分かりませんが、自分事として積極的に取り組んでくれた印象はあります。

海外への不安を感じていた若手を変えた派遣制度

―2つ目の施策「海外派遣制度の設立」とはどんな内容ですか?

先の若手へのアンケートでの「海外での仕事に不安を感じている」と答えた70%を対象にした、短期の海外派遣制度です。拠点はスイス・シンガポール・アメリカ(サンノゼ、ボストン)にある当社の既存の海外拠点。マネジャーのワーキンググループで挙げられた課題をテーマに、世界からベストな取り組み相手を探し、それぞれの地域の特性を生かしたR&D戦略の構築と、ベストなソリューションの獲得を目指しています。

現在はまず、私が在籍するサンノゼとボストンの2拠点から取り組みを開始しており、1度に2名の若手を呼び、アカデミアとの連携を重視した3カ月間の活動を行っています。研究員の専門分野はそれぞれ異なりますが、今年度は「エネルギーセキュリティー」をテーマに、それぞれの研究員が現状や課題、市場規模、プレイヤー、価格などを調査・総括し、次の研究員へとバトンを繋いでいく形で進めています。

―現地のアカデミアへは、どのようなアプローチをとっていますか?

主に3つの方法をとっています。1つ目が、インターネット情報などから著名な大学教授をリストアップし、直接アプローチをして面談する方法。2つ目は、マサチューセッツ工科大学(MIT)やスタンフォード大学の各種プログラムに参画し、そこから紹介を受ける方法。3つ目は、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に留学中の当社社員の人脈を使って紹介してもらう方法です。アメリカでも人と人との繋がりは意外とウエットで、「誰々の知り合いだ」と伝えると、すぐに話を通してくれるようなケースも多いですね。

この取り組みを通し、MITとの共同研究が実際に動き出したほか、具体的な話が進んでいる案件も3つあり、開始1年目としてはいいスタートが切れたと思っています。また、今年度は次世代技術研究所員が対象でしたが、来年度以降は次世代技術研究所を含む全R&D部門を対象に人材を選抜していく予定です。

―派遣された研究者にKPIは設定しましたか?

「学会は1~2回は聴講しよう」「大学の先生とは一度は面接を」「1本以上調査レポートを作成しよう」という滞在期間中の目標を立てた程度ですね。3カ月しかないので、あまりがんじがらめにして思い通りの活動ができなくなっては意味がありませんので。

image : 出光興産

―「海外への不安をもつ70%が対象」とのことでしたが、研修参加後に不安は払拭できたのでしょうか?

「入国審査での第一関門を突破し、空港に迎えに来ていた私の顔を見てホッとする」というところから活動がスタートし、みな3ヵ月後にはひとりで空港まで移動して日本へ帰れるようになります。

その間、自身で面接すべき大学の先生を探し、アポイントをとり、資料をつくり、実際に面談をするわけです。当たり前ですが、滞在中は買い物をはじめ、身の回りのことはすべて自分でしなければいけません。そういった毎日を通じて、少しずつ自信がついていくのでしょう。なかには、特別英語のスキルが高いわけではないにもかかわらず、電話で教授にアポイントメントを取っているメンバーもいました。駐在する私でも「まずはメールで連絡を」と思いますから、かなりの成長だと思います。

―日本に戻った後、海外研修の成果を活かせるような仕組みはありますか?

残念ながら、帰国後は今までの生活や仕事に戻ってしまうのが現状です。ただ、まさに研修成果を活かせる仕組みづくりをしている最中であり、研修経験者の中から将来の駐在員や留学生の候補を募ろうという流れも生まれています。また、研修で行っていた調査が日本での研究と直結している場合は、そのまま継続できるような仕組みも考えています。

スピード感ある事業化、自社だけでは限界

―これら2つの取り組みを通しての結果・効果については、どうお考えですか?

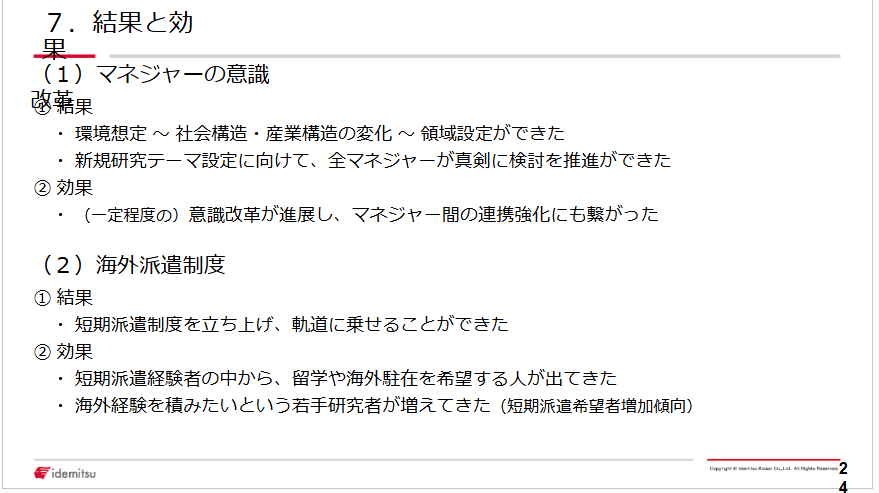

「マネージャーの意識改革」については、ターゲットとなる領域・テーマの設定やシナリオ作成までに至ることができたのは、大きな成果でしたね。ワーキンググループを終えて強く感じたことは、「意識改革を行うには、課題認識の共有が不可欠だ」ということです。「なぜこの活動をやらなければいけないのか」「なぜ我々なのか」という認識をきちんと共有できないと腹落ちせず、なかなか行動に変化は起きません。32週間毎週月曜日にワーキンググループを行っており、その間の土日は資料作りですべて潰れましたが、その甲斐は十分にあったと感じています(笑)。

海外短期派遣制度については、参加者の中から留学や海外駐在を希望する者も出てきているほか、「海外経験を積みたいという若手が増えてきてる」という報告も受けています。若い研究員が自由に考え、自ら行動できる場にできたことが奏功したと思います。世界第一線級の教授・研究者と議論した経験は、大きな自信につながったことでしょう。

image : 出光興産

―御社のように長い歴史を持つ組織で新たな取り組みを行うのは、簡単なことではないと思います。何をモチベーションにしていましたか?

弊社の研究所は50年ほどの歴史があり、30年ほどの長い年月をかけて事業化に結び付けてきた成功例も少なくありません。ですが、これからの時代に何十年もかけてゼロから作り上げていくのは厳しいですよね。国内の大学・企業などとの共同研究を通してオープンイノベーションという考え方がある程度は浸透していたとはいえ、提携先が国内にとどまっていたことも事実ですから、「海外に目を向ける必要があるのではないか」という思いが強くありました。

また、研究員たちは「市場や顧客ニーズをくみ取った上で製品を生み出していく」というマーケットオリエンテッド志向をもっている半面、自分たちの研究・技術にこだわりもあるため、ワーキンググループでは「良いものができれば売れる」という方向に話が進むこともありました。特に、協業など具体的な話になればなるほど、その傾向は強まりましたね。そんなときは、納得いくまで本人たちに技術論を喋ってもらい、話し切った後で「では、具体的にどうすればいいだろう?」と道筋を戻すようにしました。人間、意外と自分の想いを吐き出すとスッキリするものなので(笑)。

いずれにしても、研究所に所属しているからには、「自分たちで将来につながる何かを生み出したい」という思いは強いものです。若手社員も同じように思っていることは分かっていましたから、そうした社員たちの意気や気持ちを何とかかたちにしたいという気持ちがモチベーションになりました。

―今後、さらに海外でのオープンイノベーションを進めるために新たな仕組み作りなどは進んでいますか?

弊社でもCVCチームが立ち上がっているほか、私が在籍する出光アメリカズホールディングスにもスタートアップへの出資を検討するチームがあり、少しずつ活動を進めています。今後はこうした部門からも、新規事業の起案などが行われるのではないでしょうか。

また、今回は200人ほどの研究者が所属する次世代技術研究所の取り組みについて主にお話してきましたが、弊社には各事業部にR&D機能があり、全体で900人ほどの研究者がおります。将来的には、この900人全員を対象に活動を広げていければと思ってます。