目次

・PlayStation Nowの立役者達が挑むネットワーク革命

・「無限に長いケーブル」を仮想的に実現

・ゼロティアが真価を発揮する時

・約250万デバイスが接続、シリーズB調達へ

・「90年代の発想のまま」のネットワーク技術を変える

PlayStation Nowの立役者達が挑むネットワーク革命

ゼロティアの経営陣は、技術と事業の両面で豊富な実績を持つ。今回取材した2人――アンドリュー・ゴールト氏(CEO)とロバート・スティーブンソン氏(CCO)――の歩みは、2010年代初頭のクラウドゲーミング黎明期にまで遡る。

ゴールト氏はスコットランド出身。独学でプログラミングを身につけ、20歳で欧州宇宙機関(ESA)のプログラマーとしてキャリアをスタートした。その後、欧州最大級のケーブルテレビ企業リバティ・グローバル傘下のUPCブロードバンドで、東欧各地の大規模ネットワークプロジェクトを統括。この通信インフラでの経験を土台に、2007年にはクラウドゲーミング企業Gaikai(ガイカイ)を共同創業した。

「Gaikaiの狙いは、ゲームを始めるまでの『重いダウンロード』という壁をなくすことでした。当時は20GBものファイルを落とさなければプレイできませんでしたから。そこで、データセンターからゲーム映像をストリーミングし、プレイヤーの入力を瞬時に返す仕組みを発明しようとしたのです」

この挑戦は2010年にゴールト氏をカリフォルニアへと導き、資金調達にも成功する。ちょうどその頃、スティーブンソン氏が最高ビジネス責任者としてGaikaiに加わった。

スティーブンソン氏は、コンピューターサイエンスとデザインの学位を取得後、ATARIやバンダイナムコといったゲーム大手でキャリアを積んできた人物だ。

「ドラゴンボールシリーズや、東宝のゴジラタイトルなど、さまざまな作品に携わってきました」。スマートテレビ向けゲームの可能性を探っていた時期にGaikaiと出会い、「ゲームを配信する時代」の到来を確信したという。

Gaikaiは2012年にSonyに買収され、その技術は後にPlayStation Nowの基盤となった。2人が再びタッグを組んだのは2024年、ゴールト氏がゼロティアに参画した後、スティーブンソン氏を招いたことがきっかけだった。

ゼロティアは2015年に創業。現CTOのアダム・イェリメンコ氏が2013年に始めたオープンソースプロジェクトを起源としている。GitHubで公開されたソフトウェアは口コミで広まり、ユーザー数はすでに数百万人規模に達している。

「常時、数百万台のデバイスがゼロティアに接続しています」とゴールト氏は語る。

ゴールト氏がゼロティアに加わった理由は明確だ。「技術的に優れたプロジェクトを、商業的にもスケールさせる」というミッションである。

PlayStation Nowを成立させた2人は今、ネットワークの世界で同じ魔法を起こそうとしている。あらゆるデバイスをシームレスにつなぐ「次世代のインターネット体験」をグローバルに広めようとしているのだ。

「無限に長いケーブル」を仮想的に実現

ゼロティアの技術を一言で表現するなら、「セキュアなエンドツーエンドのグローバルネットワークオーバーレイ」だ。ゴールト氏は、より直感的な比喩で説明する。

「昔を思い出してください。デスクにスイッチがあって、みんながイーサネットケーブルを同じスイッチに差し込んでいました。私たちは基本的にそれを仮想的に実現しています。無限に長いケーブルを持つ、空中の巨大な魔法のイーサネットスイッチです」

ゼロティアのソフトウエアエージェントは、衛星から潜水艦まで、電球にも対応する。各エージェントは独自の暗号化アイデンティティを取得し、SaaS型のコントロールプレーン上で同じネットワークに参加させたいデバイスを追加するだけだ。

最大の特徴は、ネットワークの「低い層」で動作する点だ。ネットワーク通信は7つの層に分かれており(OSI参照モデル)、下層ほど物理的なケーブルに近く、上層ほどアプリケーションに近い。多くの競合製品はレイヤー3(IP層)で機能するが、ゼロティアはそれより1つ下のレイヤー2(イーサネット層)で動作することで、IPだけでなく、1980年代から工場で使われる古いプロトコルも含めたあらゆる通信方式を透過的にトンネリングできる。

安定性・堅牢性も優れている。「私がここでラップトップを閉じて飛行機に乗り、機内Wi-Fiに接続してラップトップを開くと、同じIPアドレスでゼロティアネットワークにすぐに戻ります。自己修復するのです」とゴールト氏は説明する。さらに、マルチホーミング機能により、複数の接続経路を持つデバイスは自動的に最適な経路を選択し、すべての通信がエンドツーエンドで暗号化される。

ゼロティアが真価を発揮する時

ゼロティアが真価を発揮するのは、管理が難しいネットワーク上に多数のデバイスを接続する必要がある場合だ。「工場ラインに20の異なるベンダーから提供された100台のデバイスがある。それらすべてを本社と通信させるにはどうすればいいでしょうか。ゼロティアエージェントをそれらに搭載できれば、ベンダーが誰かなんて関係ありません」(ゴールト氏)

具体的なユースケースとして、スティーブンソン氏は地震センサー、レーシングチーム、ドローンなどを挙げた。

「レースカー内の多数の異なるセンサー、コンピューターをすべて1つのネットワークに接続する必要があります。レース当日にこのネットワークを構築し、レース後に解体する必要があるのです」

ゴールト氏は、こうしたユースケースの背後にあるトレンドを指摘する。

「未来のインターネットはロボットのためのものです。2030年には500億台のデバイスがオンラインになると言われています。時速70〜80マイルで高速道路を走る自動運転車に子供を乗せている状況を想像すれば、接続性の重要性は明らかです。接続がダウンしないことが非常に重要で、極めてクリティカルです」

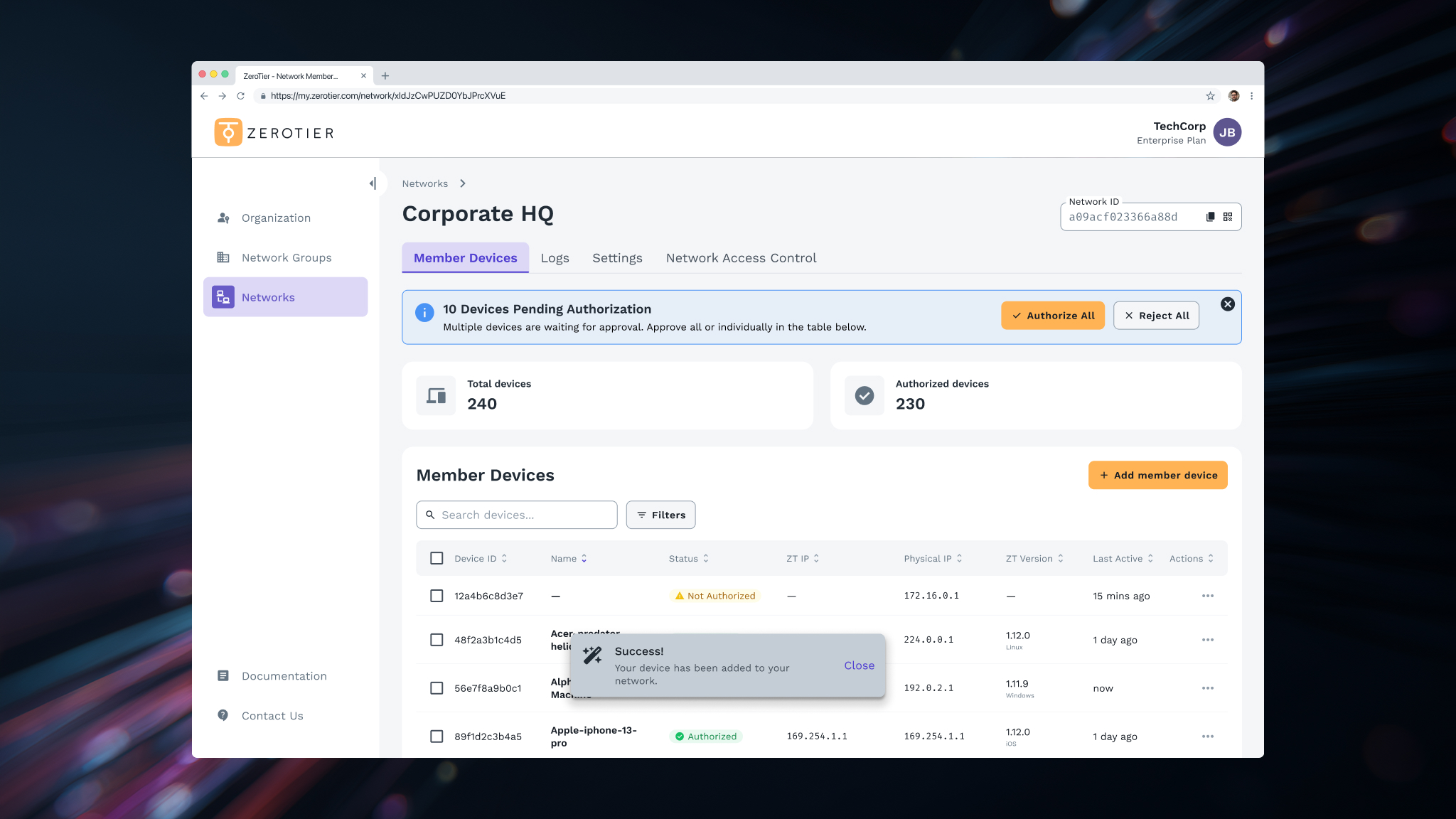

image : ZeroTier

約250万デバイスが接続、シリーズB調達へ

ゼロティアのビジネスモデルは、ノードベース(デバイスベース)の課金とシンプルだ。大規模展開向けにはカスタム契約も提供するが、ほとんどの顧客が同社のWebからノード数に応じたプランを選択して契約している。

ゴールト氏は取材中にダッシュボードを確認しながら答えた。「今日オンラインのデバイスは248万台です」。有料アカウント数は2024年時点で5,000件を超えており、「昨年を大幅に上回っています。私たちは間違いなくホッケースティック型の成長*を始めています」とその勢いを語った。*Hockey-stick growth:ホッケースティックの形(横に長く伸びて、末端で急上昇する)になぞらえた成長曲線。「急成長」を意味する。

この成長を支えたのが、2024年に実施したシリーズA調達だ。そして現在、ゼロティアは2026年のシリーズBに向けて動いている。調達資金の使途は、製品開発の継続的強化と営業チームの増強だ。「ゼロティアの価値が最も大きいのは巨大企業ですが、そういう企業はWebでクレカ決済してくれるわけではありません。専任の営業や企業向け契約が必要なのです」

スティーブンソン氏は、ターゲット企業を具体的に描く。「産業IoT、家電、ルーターやネットワーク機器などです。複数のプロバイダー、複数のクラウド、複数のインフラやデータセンターを持ち、それらすべてをつなぎ合わせようとしている企業です」。もう一つの重要なセグメントが、ゼロティアをソリューションの一部として組み込みたいMSP(マネージド・サービス・プロバイダー)や通信会社だ。

日本市場についても、両氏は明確なビジョンを持っている。「複数の子会社や複雑な企業構造を持ち、そのビジネスを支えるデータシステムが分散・サイロ化している企業、またはそうした問題を抱える企業を支援するコンサルタント企業が、私たちが連携したいパートナーのタイプです」とスティーブンソン氏は語る。

「90年代の発想のまま」のネットワーク技術を変える

ゼロティアが目指すのは、ネットワーキングという概念そのものの刷新だ。2人は、その将来像をこう描く。

「ネットワーク技術だけが、いまだに90年代の発想のままなんです」とゴールト氏は指摘する。「いま私たちが使うほとんどのITは劇的に進化しましたが、ネットワークは相変わらず『IPアドレスは?』『どのサブネット?』といった複雑な考え方をユーザーに強いています。おかしいと思いませんか?」

ゼロティアが実現したいのは、こうした「場所や設定から解放された接続性」だ。

「本来、ユーザーが気にするべきなのは『どこにあるか』ではなく『何につなぎたいか』だけです。プリンターがフランスにあろうと、自宅にあろうと、同じように接続できるべきでしょう」

ゼロティアのアプローチは、使いやすさだけではなくセキュリティ面でも大きな利点を生む。通信先やネットワークの位置情報に左右されない設計は、より安全でシンプルな“新しいネットワーク体験”を提供する。

スティーブンソン氏が見据えるのは、今まさに起きつつあるデバイス数の爆発だ。

「これからは家庭にあるあらゆるデバイスがネットにつながります。建物も、オフィスタワーの屋上にある空調ユニットも、すべてが接続される。文字通り世界中の“もの”がオンライン化していくのです。2030年には、今とはまったく違う世界になっているでしょう」

今後の製品ロードマップについて、ゴールト氏は多くを語らなかったものの、大きな展開が近いことをほのめかす。

「次のステージへ一気に飛び越えるような、エキサイティングな次世代プロダクトの構想がいくつもあります。数カ月以内には発表できるはずです」

クラウドゲーミングの基盤を築いたゴールト氏とスティーブンソン氏は今、ネットワークの世界に同じ“魔法”を持ち込もうとしている。それは単なる新機能や新サービスではなく、デジタル社会のインフラそのものを作り変える挑戦だ。