目次

・「自然界を再現する」、量子コンピューターが挑む計算革命

・「誤りだらけの計算」をどう克服するか

・2025年3月に産総研がクエラ製品を導入

・ビジネスモデルは「販売+クラウド+共同研究」

・ハーバード大、楽天を経てクエラに参画

・量子計算に「備える / 備えない国」の差は開く

「自然界を再現する」、量子コンピューターが挑む計算革命

―クエラ・コンピューティングはどのような課題を解決するスタートアップなのでしょうか。

当社が取り組むのは「スケールする量子コンピューター」の開発です。なぜそれが重要なのかを理解するには、人類の歴史を振り返る必要があります。

生産性が飛躍的に向上した時代には、必ず科学の発見や技術革新が存在しました。蒸気機関や自動車、洗濯機に象徴される「自動化」によって、人は単純労働から解放され、余暇を創出し、新たな創造活動を可能にしました。いま起ころうとしている「計算革命」も、同じ文脈にあります。

現代のCPUやGPUは「古典ビット(0か1か)」を使って計算します。しかし自然界――特に化学や生物学の分子レベルの現象――は量子力学に支配されており、古典的な計算手法では正しく再現できません。例えば新素材や新薬の研究では、実験を繰り返すしかなく、数兆円規模のコストと10年以上の年月が必要とされています。

理論物理学者リチャード・ファインマン(Richard Feynman)は「自然は古典ではない。自然をシミュレーションするなら、量子力学が必要だ」とし、量子力学そのものを利用した計算機――量子コンピューターの構想を提案しました。これにより、従来なら「数億年」かかるような分子シミュレーションを、何万倍も早くする可能性があります。つまり、科学そのものの進化を劇的に加速させることができるのです。

「誤りだらけの計算」をどう克服するか

―クエラは「量子誤り訂正技術」に強みがあると聞きました。

はい。量子コンピューターの最大の課題は「エラー率」です。現在の量子マシンは1回の計算で約0.1%の誤りが生じます。1,000回程度計算すれば誤ってしまい、様々な問題を解く際に必要とされる「1兆回規模の計算」には到底届きません。

この問題を克服するカギが量子誤り訂正です。仕組みは古典コンピューターのエラー訂正と似ています。例えば「0」という情報を送るときに「000」と複数回送れば、途中で「010」と化けても多数決で「もともとは0だった」と復元できます。

量子でも同じ考え方を応用できますが、実現には2つの条件がありました。

- 物理的なエラー率を十分に下げること

- 大量の量子ビット(メモリ)を用意すること

image : QuEra Computing 「Aquila」中性原子量子コンピュータ

2025年3月に産総研がクエラ製品を導入

―製品の導入実績を教えてください。

2025年3月には、日本の産業技術総合研究所(産総研)がクエラの中性原子量子コンピューターを導入しました。首相や経済産業相が視察に訪れるなど、日本国内でも大きな注目を集めています。

またクラウドでも提供を進めています。AWSの量子計算サービス「Amazon Braket」では2022年から稼働しており、週当たり130時間以上という高い安定稼働を実現しました。

これまでにドイツのBMWが最適化問題で論文を発表したほか、インスブルック大学などが高エネルギー物理のシミュレーションに利用しています。さらに、デロイト、製薬メーカーのメルク、バイオ医薬品のアムジェンなど産業界との共同研究も進んでいます。

ビジネスモデルは「販売+クラウド+共同研究」

―量子コンピューターはどのように提供しているのでしょうか。

大きく三つの形態があります。

-

ハードウェア販売

研究所や国の研究機関向けに、オンプレミスで量子コンピューターを納入します。産総研への導入はその代表例です。

-

クラウド提供

Amazon Braketを通じて、時間単位やショット数単位で利用可能です。利用者は物理的なマシンを持たなくても、世界中から量子計算にアクセスできます。

-

共同研究・コーデザイン

初期段階ではアルゴリズムとハードウェアを同時に最適化する必要があるため、ユーザー企業と共同で課題解決に取り組みます。アルゴリズムからコンパイル、ハードウェアまでを一括で最適化する「コーデザイン」というアプローチです。

この3層構造によって、研究用途から産業応用まで幅広いニーズに応えています。

ハーバード大、楽天を経てクエラに参画

―北川さんご自身がクエラに参画された経緯を教えてください。

私はハーバード大学で物理学の博士号を取得し、理論物理学を研究していました。博士課程の頃から、クエラの創業者であるミハイル・ルーキン(Mikhail Lukin)教授らとは同じ学術コミュニティに属し、研究交流がありました。学生時代には論文を共著したこともあります。

その後、楽天にて常務執行役員を務め、経営の現場を経験しました。物理学のバックグラウンドと経営経験の両方を持つ人材は少なく、その両方を活かせる場を求めており、ルーキン教授らに相談した結果、2023年にクエラのPresidentに就任しました。

科学と産業の双方を理解し橋渡しできる立場として、量子コンピューターという深い技術を社会に実装していくことが私の使命だと考えています。

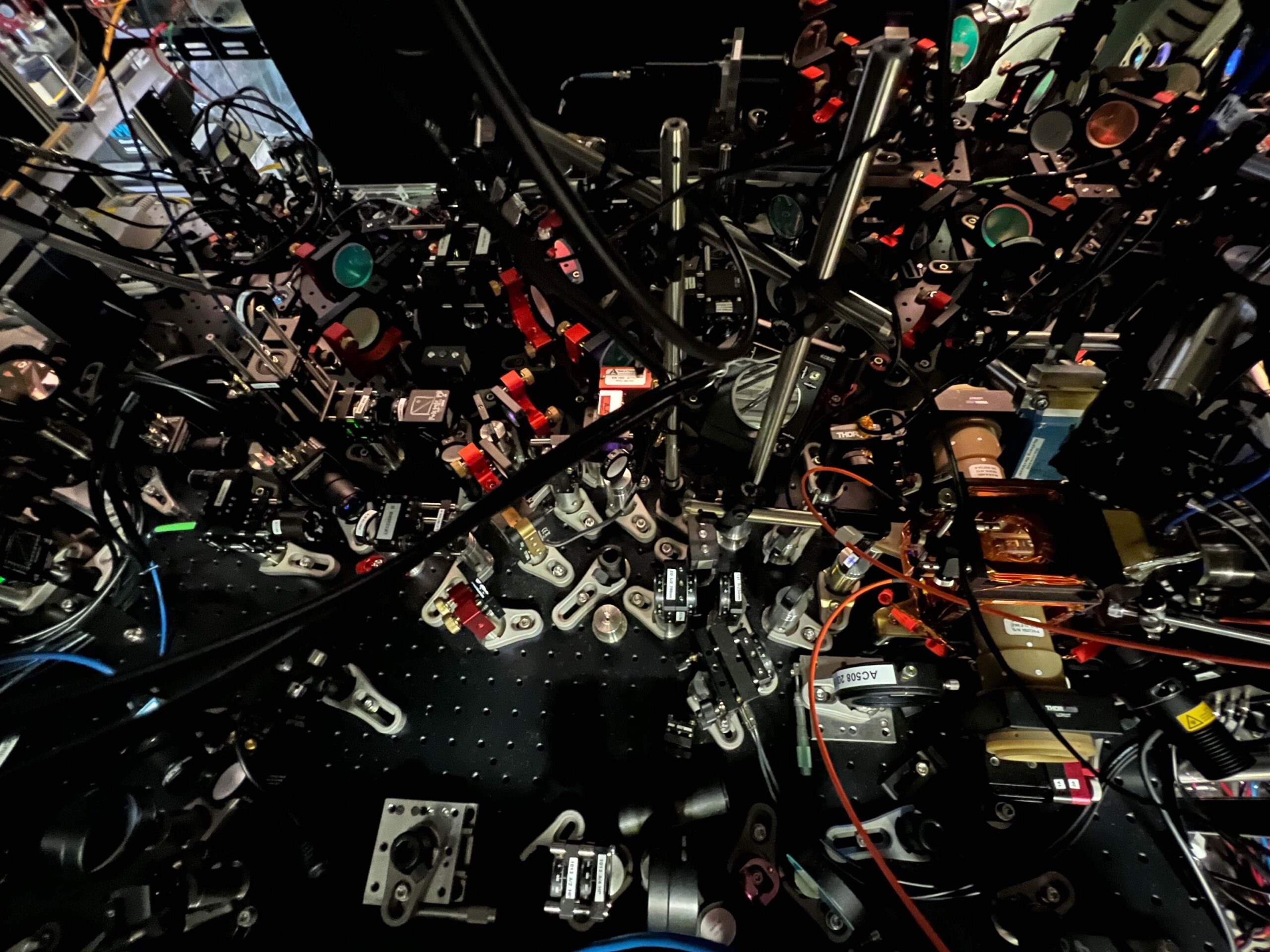

image : QuEra Computing ハーバード大学による、光学系・真空装置・制御電子系を備えた原子配列型量子コンピュータ実験

量子計算に「備える / 備えない国」の差は開く

―今後の日本での展開についてお聞かせください。

日本は量子産業のサプライチェーンに強みを持つ国です。精密機器や部品、材料の分野では世界的に競争力の高い企業が数多く存在します。しかし残念ながら、量子計算そのものを担うシステム開発や人材育成の面では米国に遅れをとっているのが現状です。

クエラとしては、日本を「量子産業のハブ」として位置付けたいと考えています。産総研への導入をきっかけに、大学や研究機関との連携を強化し、若手研究者やエンジニアの育成にも貢献したい。単に量子コンピューターを「輸入」するのではなく、日本国内で部品企業や大学と共同研究を行い、国産技術と掛け合わせて新しい産業を生み出すことが目標です。

具体的なターゲットとしては、創薬や化学産業に加えて、将来的にはデータセンター事業者との協業にも期待しています。GPUがクラウドのインフラに不可欠になったように、量子コンピューターも近い将来、AIやシミュレーション用途でデータセンターに組み込まれるようになるでしょう。

さらに、日本法人として人材拠点を整備する計画も視野に入れています。大学との教育プログラム連携や、共同研究プロジェクトを通じて、世界で戦える量子人材を育てたい。量子計算は予想以上に早く実用化が進む分野であり、「備える国」と「備えない国」の差は急速に開きます。いまこそ日本の産業界が一丸となって取り組むタイミングだと考えています。