目次

・「衛星データをオープン化しよう」

・ロケット製造だけが宇宙産業じゃない

・専門家だけじゃなく、一般ユーザーにも

・最初の一言は「衛星データ、使いませんか?」

・アジアの衛星データ需要がビジネスチャンス

「衛星データをオープン化しよう」

―まずは創業に至るまでの経緯を教えてください。

私は2001年、大学卒業後にJAXA(宇宙航空研究開発機構)の前身であるNASDA(宇宙開発事業団)に入社しました。最初に配属されたのは国際部の経営企画で、NASAや欧州各国との国際連携を担当しました。宇宙開発はそもそも単独の国で完結するものではなく、衛星や宇宙ステーションといったプロジェクトには1,000億円から3兆円という莫大な費用がかかります。そのため、国際的な協力体制が前提となっているのです。

入社1年目から国際交渉に携わり、契約交渉から文書化までのプロセスを経験しました。3年目には、3機関の統合による新生JAXAの発足に際し、統合後の組織運営を円滑に進めるためのPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)を担当しました。

その後、衛星データを扱う部局に異動し、そこで後のTellusにつながるアイデアと出合うことになります。

当時はまだクラウドが本格普及する前で、衛星データの解析には大変な手間がかかっていました。そんな折、上司から渡されたのが『クラウドの衝撃』という本です。これを読んで「もし膨大な衛星データをクラウド上に共通基盤として並べられたら、解析はどう変わるだろう」と考えるようになりました。

―その後のキャリアについても教えてください。

JAXAでは「はやぶさ」プロジェクトにも関わりました。オーストラリアでのカプセル回収の際には、リエゾンチームのリーダーとして現地政府と交渉し、着陸許可を得るための調整を担当しました。

その後は経済産業省に出向し、宇宙産業政策の立案に携わりました。1機500億円もかかるような衛星開発に対し、より効率的な産業政策のあり方を模索する中で、「日本の政府系衛星データをすべてオープン化してはどうか」という提案を形にしました。これが、まさにTellusの原型です。

この政策事業は、さくらインターネットが受託することになり、私も2022年に同社に参加。そして2024年4月、Tellusは同社から分社化し、いよいよ本格的な事業としてスタートを切ることになりました。

ロケット製造だけが宇宙産業じゃない

―Tellusのビジネスモデルについて教えてください。

私たちは「宇宙産業を日本の次の基幹産業に育てたい」という思いをミッションに掲げています。現在の日本経済は自動車産業に大きく依存しており、若い世代が活躍できる新たな成長分野が求められています。私自身、20年以上宇宙開発の現場に携わってきた経験から、宇宙にはその可能性があると確信しています。

とはいえ、日本で「宇宙産業」と聞くと、まだ多くの人がものづくりのイメージを持つと思います。たとえば『下町ロケット』のようなロマンある製造業です。しかし、どんなに優れたハードウエアも、活用され、価値を生み出して初めて産業になります。

だからこそ、私たちは「宇宙製造産業」から「宇宙情報産業」へと軸足を移すべきだと考えています。衛星が撮影したデータを活用し、付加価値をつけて、情報としての価値に転換する。その中心的な役割を担うのが、私たちTellusです。

Tellusは、経済産業省やJAXAなどが保有する衛星データをAPI形式で提供する、日本最大級のプラットフォームです。44種類の衛星データと4種類の地上データを扱い、年間で53万シーン以上がダウンロードされています。登録ユーザー数も4万人を超え、幅広い利用が進んでいます。

2021年に設立され、2024年4月にはさくらインターネットから分社化して、本格的な事業運営をスタートしました。まずは政府が保有する衛星データを無償で公開することで、利用者層の拡大と認知向上に注力してきました。

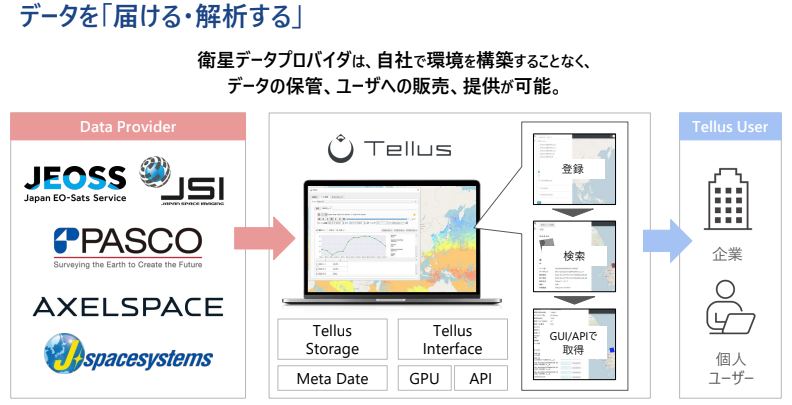

ビジネスとしては現在、衛星データの「ホスティングサービス」が動き始めています。近年、衛星を開発するスタートアップが増えていますが、データの管理や提供の仕組みを自前で構築するのは大きな負担です。そこを私たちが担い、衛星が取得したデータを預かり、必要に応じて販売・展開できるようにしています。

また、私たちはさくらインターネットの国産クラウドを基盤としている点も強みのひとつです。ガバメントクラウド(政府共通のクラウド基盤)にも採用されており、主に安全性確保の観点から「国産がいい」というニーズにも応えることができます。

image : Tellus

専門家だけじゃなく、一般ユーザーにも

―技術面での特徴についても教えてください。

私たちは、地理空間情報ソフト「QGIS」をクラウド上に実装したサービスを提供しています。QGISは世界中にユーザーを持つオープンソースのGISソフトで、地図上にさまざまなデータを重ねて可視化できます。

これをTellusのクラウド環境に実装することで、ペタバイト級の衛星データもシームレスに扱えるようになりました。従来であれば、膨大なデータのダウンロードやローカル処理が必要だった作業を、すべてクラウド上で完結できます。

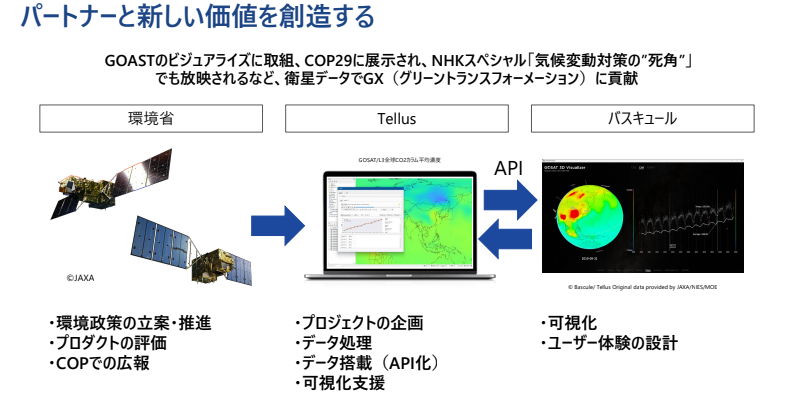

もうひとつの代表的な取り組みが、JAXAの温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)シリーズのデータを活用したビジュアライゼーションです。私たちがデータのAPI化と可視化処理を担当し、デザイン会社バスキュールと連携して、全球のCO2濃度の変化を3Dマップで表現しました。東京、ロンドン、ニューヨーク、北京といった主要都市の状況を一目で把握できる仕組みです。

このプロジェクトはCOP29(気候変動枠組条約第29回締約国会議)での展示やNHKの番組でも取り上げられ、非常に大きな反響を得ました。従来の衛星データ活用は主に研究者向けのものでしたが、私たちはより広い層に向けた「IT的なプロダクト」として再設計しています。データの解析や意味付けは私たちが行い、ビジュアルや体験設計は専門家と組んで届ける。このコラボレーションの形が、宇宙データ活用の可能性を広げています。

image : Tellus

最初の一言は「衛星データ、使いませんか?」

―現在のユーザーは、どういった方々が多いのでしょうか?

収益面では、現在は環境省などの行政機関や研究機関による活用が中心です。一方、無償公開しているデータの登録ユーザーは4万人を超えており、内訳を見るとIT・情報通信業界が最多で、次いでコンサルティング業界、そして研究者が続きます。圧倒的に多くの方が、新規事業やリサーチの入り口として「まずは触ってみよう」とアクセスしてくれています。

興味深いのは、大企業で「AIをやれ」と指示されても、何から始めればいいか分からず悩んでいる方が結構多いということです。私たちは、そうした方々に「衛星データを使いませんか?」と提案します。

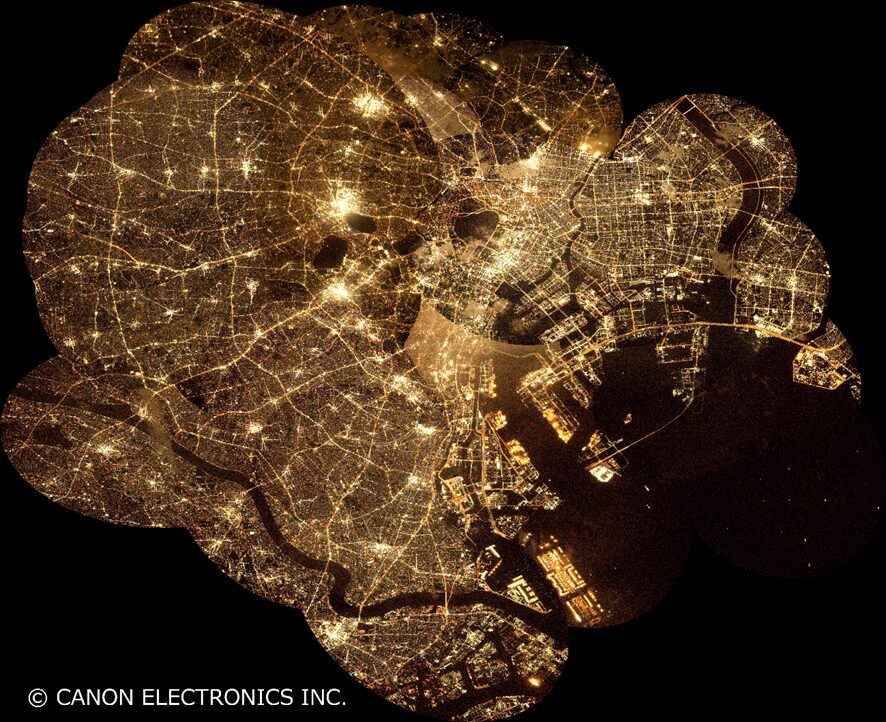

というのも、衛星データは画像形式で提供されるため、GPUとの相性が非常に良い。つまり、AIモデルの訓練や画像解析にそのまま使える具体的な素材になるのです。「AIをやれ」と言われても抽象的で手が動かない。一方で、「この衛星画像を使ってみましょう」となれば、話は一気に具体化し、実行可能になります。

Tellusが連携するキヤノン電子の衛星「CE-SAT-ⅡB」が捉えた夜の東京(本画像は複数のサンプルデータを合成したイメージ画像) image : CANON ELECTRONICS INC.

アジアの衛星データ需要がビジネスチャンス

―今後、どのような新サービスを展開される予定ですか?

現在、大きく2つの新サービスを準備しています。1つ目は「Tellus AI Playground」。これは衛星データ、AIモデル、GPUという3つの要素を融合した、次世代型の衛星データ活用基盤です。

私たちは日本国内で最も多くの衛星データを保有しており、オープンデータだけでなく、高解像度の商用データも取り扱っています。また、さくらインターネットとの連携により、最新の「NVIDIA H100 GPU」環境も活用可能です。これらを統合することで、衛星データの利活用をよりスピーディかつ柔軟に進めることができると考えています。

「Tellus AI Playground」は従量課金制で提供し、スタートアップや大企業の新規事業担当者がAIモデルを作成したり、プロトタイピングに活用したりする場として設計しています。さらに、集まったユーザー同士でのモデル共有やアイデア連携を通じて、新しいビジネスの卵を生み出すインキュベーションの場としても期待しています。

もう1つは法人向けの統合プラットフォームです。現在、衛星データを業務で使おうとしても、扱いやすいツールや環境が十分整っていないのが現実です。そこで、「Google Workspace」のように、複数のIT機能をひとつの環境に統合した法人向けサービスを展開する予定です。

このサービスでは、衛星データの保存、API連携、アーカイブ閲覧、分析、画像リクエストなどを一気通貫で提供。特に特徴的なのは、複数の小型衛星とリアルタイムで接続しているため、ユーザーからの撮影依頼に応じて、最適な条件で撮影できる衛星を選び、画像を提供できるという独自機能です。

―基盤モデルの開発にも取り組んでいるそうですね。

はい、現在は「空間情報の基盤モデル」の開発を進めています。従来、衛星データを探すには、センサーの仕様や解析レベルといった専門知識が必要で、ハードルが高いものでした。そこで私たちは、AIとの融合によって誰もが直感的に衛星データを扱える仕組みを目指しています。

例えば、チャット形式で「空港」と入力すれば、AIがそのキーワードを解釈し、該当する画像データを提示してくれる。その画像を地図上に重ねて、空港の位置まで可視化できるようになる。そんなインターフェースを構築しています。

空間情報のモデルは、画像をベースにした構造で段階的に開発中です。言語の世界ではChatGPTやLlamaなど米国の大手企業が先行していますが、空間情報の領域では、そもそも大量の衛星画像データを保有していないとモデルをつくることができません。その点、私たちは豊富なデータを持っており、この分野に挑戦する意義があると考えています。

将来的には、地球上のあらゆる地表情報を「会話するように」取得できる、そんな世界の実現が視野に入ってきています。

―今後、ユーザー拡大についてはどのようにお考えですか?

空間情報モデルの開発は、基本的にはプロダクトアウト型で進めています。私たちはプラットフォーム事業者であり、何に使うかを一から設計するのではなく、ユーザーが自由に使い方を見出していくことを重視しています。

とはいえ、いくつか明確な活用ニーズも見えてきています。1つは地表の「差分抽出」。例えば、全球のCO2データを学習させたAIモデルを使って、気候変動の予測を行うといった用途です。これは国連などの国際機関にも役立つ可能性があります。

もう1つは災害時の迅速な被害把握です。現在は水害時に被災前後の画像を比較する作業に数時間かかっていますが、学習済みモデルがあれば、新しい画像を入力するだけで、浸水エリアをポリゴン形式で瞬時に抽出することができます。

また、農業分野でも耕作放棄地の特定といったニーズがあります。現行制度では自治体が定期的に目視で確認する必要がありますが、精度もコストも課題です。AIと衛星データを組み合わせることで、こうした社会課題にも貢献できると考えています。今後は、パートナー企業と連携しながら、用途ごとのアプリケーション開発も進めていく予定です。

―宇宙・衛星データ市場が拡大している背景をどう捉えていますか?

近年、世界的に小型衛星の数が急増しています。スペースX(SpaceX)のスターリンク計画がその象徴で、同社は数千基規模の衛星をすでに展開中です。日本国内でも、防衛省が約50基の小型衛星コンステレーションの導入を発表したほか、NTTデータは高解像度光学衛星の開発に向けて新会社マーブルビジョンズ(Marble Visions)を設立するなど、動きが加速しています。

衛星が増えれば、当然ながら取得されるデータの量も爆発的に増えます。私たちはコンシューマー向けのアプリというより、そのデータをきちんと整理・加工し、社会に届ける「受け皿」の役割を担っていきたいと考えています。

―競合との差別化については?

衛星データのプラットフォームとしては、「Google Earth Engine」のような強力な先行事例もありますし、三菱電機などが出資する衛星データサービス企画(SDS)のように特定の分野に特化したものも存在します。ただ、私たちは特定の用途に縛られず、多様な使い方を受け入れる「オープンプラットフォーム」を目指している点が大きな違いです。

また、技術面でも大きな差があります。多くの競合は海外製のクラウド基盤上で動いていますが、私たちはセキュリティ要件の高い「国産クラウド」であるさくらインターネットを活用しています。これは特に安全保障や公共性の高いユースケースで、ユーザーにとって大きな安心材料となるでしょう。

―今後1年間の目標について教えてください。

これまでのフェーズでは、まずは「知ってもらうこと」に注力してきました。API登録ベースで4万人以上のユーザーを獲得し、衛星データという領域への入口を広げてきたと思います。

これからはいよいよマネタイズに本腰を入れていきます。特に企業向けサービスとして、「Tellus AI Playground」や法人向け統合プラットフォームを中心に、月額課金などの収益モデルを確立していきたいと考えています。

組織体制も整ってきました。現在の社員数は28人で、さくらインターネットからの出向者だけでなく、自社で採用したプロパー人材も10人以上に増えています。事業フェーズに合わせて、専門性の高い人材が集まりつつあります。

―グローバル展開についてはいかがでしょうか?

宇宙産業はそもそも国境を越えるものです。衛星は地球を周回しているため、データもグローバルに取得できます。国内市場だけではスケールしないので、私たちも海外展開を視野に入れています。

特にアジアは有望な市場です。小型衛星を開発するスタートアップや大学が増えており、データを活用するためのプラットフォームへのニーズも確実に存在します。5年以内にはアジアでの事業展開を実現したいと考えています。

私たちのビジョンは、米国・欧州とアジアの架け橋となる「宇宙データのハブ」になることです。アジアの多くの国では、公害や都市化といった課題が顕在化しつつあります。日本が1960年代に直面したような変化が、いま起きているのです。こうした課題に対し、衛星データを通じて“客観的なモニタリング”を提供することは、大きな価値になると信じています。

宇宙技術を、人類の未来のために活かす。その挑戦の最前線に、私たちは立っていきたいと思っています。

―現在、どのような企業とのパートナーシップを求めていますか? また、将来の顧客・仲間に向けてメッセージをお願いします。

私たちが今、最も歓迎しているのは、衛星データやGPUを活用して新しいビジネスを一緒に構想し、形にしていけるパートナーです。スタートアップでも、大企業でも構いません。重要なのは「技術で社会にインパクトを出したい」という意志です。

特に、AIのモデル開発に関心がある企業や研究機関、サイエンティストの方々とは相性が良く、非常にスピーディに議論を進められると感じています。技術力のあるプレイヤーとは、共に走るスピードも速い。それが私たちの実感です。

また、将来的に事業の拡大に向けては、資本提携や株主としての参画といった形でのパートナーシップも視野に入れています。一緒に大きな構想を描き、育てていける仲間を探しています。

衛星データと聞くと、まだ遠い世界に感じる方も多いかもしれません。ですが、Tellusはすでに誰でも触れる「開かれたプラットフォーム」を整えています。まずはぜひ、リスクなく試してみてください。

その先に、「国内からグローバル市場に出たい」「宇宙データで事業を起こしたい」といったビジョンを持つ方がいれば、ぜひ一緒に挑戦していきたいと考えています。世界中の衛星データが集まる環境は、すでにここにあります。

新しい一歩を踏み出す仲間として、皆さんと出会えることを楽しみにしています。

image : Tellus HP