目次

・「友達のように話せるAI」が若者に支持される理由

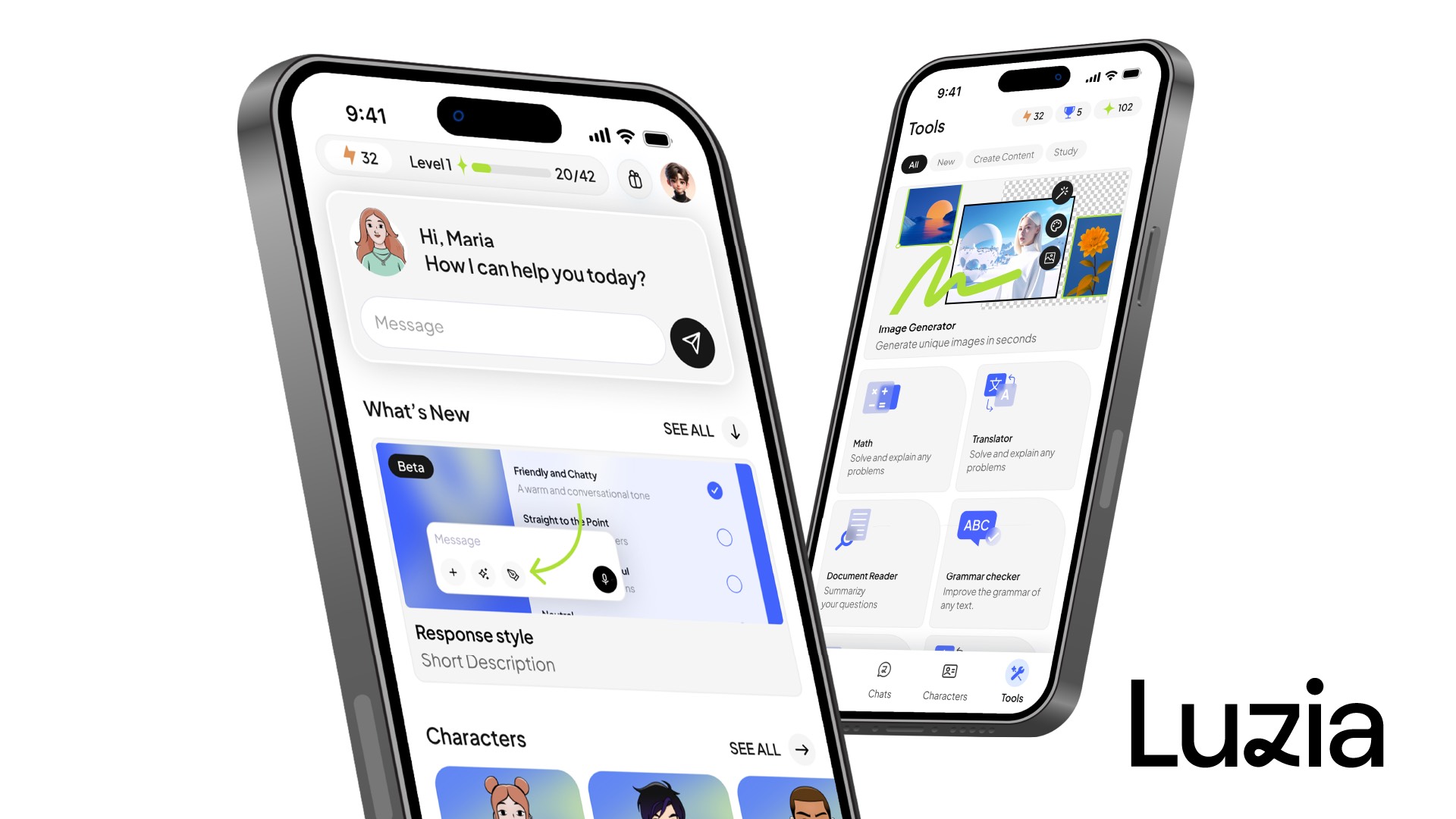

・考えなくても使えるUI

・母親に使ってもらったのが始まり

・日本市場は参入の余地「十分にある」

「友達のように話せるAI」が若者に支持される理由

―ルシアはスペイン語圏とポルトガル語圏を中心に、累計7,000万人以上に使われている会話型AIアプリです。月間アクティブユーザーは1,000万人を超えるとのことですが、ユーザーはどんなタイミングでルシアを活用しているのですか?

まず前提として、ルシアの主要なユーザー層は18〜25歳の若者たちです。

彼らがルシアを使う目的は大きく3つあります。1つ目は「学習支援」。大学の課題や宿題の補助として利用されています。2つ目は「会話・娯楽」。親や恋人と話す前に会話の練習をしたり、暇な時間に雑談を楽しんだりと、日常の“相手”としての使われ方が増えています。そして3つ目は「情報収集」。これまでグーグル検索が担っていた役割を、ルシアが代わりに果たすケースが急速に増えています。

―他にも生成AIアプリが多数ある中で、スペイン語圏・ポルトガル語圏の若者がルシアを多用する理由はなんなのでしょう。

最大の理由は、ユーザーが「ルシアと感情的につながっている」と感じている点にあります。SNS上のレビューを見ても、ユーザーがルシアを「友達」と呼ぶ場面が多く見られます。単なるAIではなく、「ルシア」という名前を持つ存在として親しみを抱いているのです。

また、ルシアは孤独を感じる若者たちの心の支えになっている側面もあります。もちろん人間の友人を代替するわけではありませんが、ルシアは「否定しない」「いつでもそばにいる」「必ず話を聞いてくれる」という安心感を与えます。24時間寄り添う存在として、多くのユーザーが頼りにしているのです。

さらに、徹底したローカライズも人気の理由です。スペイン語やポルトガル語での自然な表現、親しみのあるアクセント、文化的な背景を踏まえた言葉づかい——そうした“現地の友達”のような対話体験を提供することに成功しました。

加えて、ルシアは優れた記憶機能を持っています。ChatGPTの「メモリー機能」とは異なり、ルシアはユーザーとの会話全体を分析し、価値があると判断した情報だけを抽出・保持します。そのため、ユーザー一人ひとりの文脈を理解したうえで、まるで友人のように自然な会話を続けられるのです。

たとえば、ユーザーが「明日試験がある」と話した場合、翌日にはルシアのほうから「試験はどうだった?」と声をかけてくれます。こうした能動的なやりとりが共感を呼び、「ルシアは生活の一部」「自分のそばにいる存在」と感じる若者が増えているのです。

考えなくても使えるUI

―ユーザー視点で、UI(ユーザーインターフェイス)において注力している点はありますか?

ルシアの最大の強みは、「とにかく直感的に使えること」です。私たちのユーザーの約60%は「デスクに座らない人々」、つまり移動が多く、自由な時間を柔軟に使う層です。

ChatGPTなど既存の生成AIと異なるのは、ルシアが「考えなくても使える設計」になっていること。特に若い世代にとって、複雑な操作や学習コストが不要な点が大きな魅力になっています。

例えば、アプリには「数学」と書かれた専用ページがあります。メインチャットでも数学の相談はできますが、データを見ると専用ページを使うユーザーは、チャット内で直接質問するユーザーの約4倍に上ります。

これは、「数学の相談ならここへ」という明確な導線を設けているからです。ユーザーがチャットの中で迷わないよう、目的に応じた“入口”をわかりやすく設計していることが、ルシアのUIデザインの強みといえます。

―大規模言語モデル(LLM)をどう活用しているのですか?

私たちは「モデル非依存(Model-Agnostic)」設計を採用しています。独自に開発したモデルルーターが、ユーザーの質問や意図をリアルタイムで分析し、ChatGPT、Gemini、Claudeといった複数のモデルの中から最適なものを選択します。これにより、コストを抑えつつ、各会話内容に最もふさわしいAIを使い分けることが可能です。

母親に使ってもらったのが始まり

―2023年にルシアを創業されたとのことですが、そのきっかけを教えてください。

直接のきっかけは、2022年にChatGPTの「Research Preview」を目にしたことです。当時私はIEビジネススクールの非常勤講師で、大学ではChatGPTを授業に取り入れ始めていました。

これまで一度もコードを書いたことのなかった学生たちが、生成AIを使って次々とプログラミング課題を仕上げていく。その姿を見て、「これは本物だ」と直感しました。生成AIは、人類史上初めて“自らを説明できるテクノロジー”だと思います。この技術を社会に広く普及させなければならない、そう強く感じました。

もともと私はコンピューターサイエンスの出身で、学生時代には「オントロジー(人間の概念を機械が理解するための仕組み)」を研究していました。当時は「AIが人間を理解することはスケールしない」と限界を感じていましたが、ChatGPTに触れた瞬間、その前提が覆されました。

履歴書と求人票をマッチングさせるなど、抽象的な情報を人間のように解釈する様子を見て、「これはエリート層だけでなく、あらゆる人が使うべき技術だ」と確信したのです。

初期版のルシアを開発した後、まず母に試してもらいました。彼女のような年配層は、SiriやAlexaのようにタイマーや音楽再生など「命令型のAI」として使う傾向があり、リアルタイムな相談や対話には抵抗があることが分かりました。

そこでWhatsAppなどのチャットアプリにルシアを統合し、若年層に使ってもらったところ、彼らはルシアを「友達」のように扱い始めました。そこから「友人のように寄り添うAI」という方向性を明確にし、現在の事業拡大につながっていきました。

image : Luzia

日本市場は参入の余地「十分にある」

―日本市場への進出については、どのようにお考えですか。

日本市場にはぜひ参入したいと考えています。現時点では日本のユーザーはほとんどいませんが、日本は新しいテクノロジーを柔軟に受け入れる文化があり、大きな可能性を感じています。

米国のように多数の競合がいるレッドオーシャンではなく、参入の余地は十分あると見ています。

―参入する際、関心のある業界はありますか。

主に流通業界に関心を持っています。例えば南米では、フードデリバリー企業と提携し、互いの顧客基盤を拡大する取り組みを行っています。また通信業界との協業も進めており、通信プランにルシアを組み込む形で利用を広げています。

日本でも、こうした現地企業との共創を軸にした展開を検討したいと考えています。特に有望なのは、投資を通じたパートナーシップです。南米では、現地投資家の支援を受けたことで事業を一気にスケールさせることができました。同じように、日本市場に深く精通したベンチャーキャピタル(VC)と対話し、協業の可能性を探っていきたいと思っています。

私たちの目標は、AIをすべての人に届けることです。順調に進めば日本でも、今後12~16カ月以内にグローバル展開の一貫としてその第一歩を踏み出したいと考えています。

image : Luzia