目次

・指導教授からの誘いでIQMを共同創業

・IQMの超伝導量子プロセッサの特徴

・オンプレミス戦略で大企業と差別化

・日本市場を重視、理研や産総研との協業にも意欲

・IQMが予想する量子コンピュータ市場の将来像

指導教授からの誘いでIQMを共同創業

ゲッツ氏の量子コンピュータ事業への参入は、研究仲間との偶然の出会いから始まった。ミュンヘン工科大学で超伝導チップの研究により物理学博士号を取得後、2016年にフィンランドのアールト大学でポスドク研究員として量子技術の研究に携わっていた時期だった。

「当時、アメリカでは量子コンピュータのスタートアップが次々と登場し、グーグルも開発計画を発表していました。ヨーロッパは少し遅れていましたが、私はこの分野に強く魅力を感じていました」と振り返る。

転機は、ポスドク期間が終わりに近づいた2018年末に訪れた。次のキャリアとして他大学での准教授職を検討していた矢先、指導教授のミッコ・メットネン(Mikko Möttönen)氏から意外な提案を受けた。

「メットネン教授が『フィンランドに留まって一緒に会社を始めないか』と言ってくれたのです。長期的な計画があったわけではなく、私にとってはアドホック(「その場限りの」の意)な決断でした。起業やベンチャーキャピタルの経験はまったくなかったので、未知の世界に飛び込むような感覚でした」

ただし、チームには自信があった。「メットネン教授を含む4人の共同創業者と初期メンバーは皆、量子コンピューティング分野の第一線の専門家でした。非常に技術的なチームからのスタートです」

そして2019年初頭、アールト大学からのスピンオフとしてシード資金を得て、IQMが正式に誕生した。

IQMの超伝導量子プロセッサの特徴

量子コンピュータの革新性について、ゲッツ氏はこう説明する。

「量子コンピューティングはまったく新しい計算方式で、現在建設可能な最大級のスーパーコンピュータでも解けない問題を指数関数的に高速化できる可能性があります。つまり、これまで解くことを諦めていた問題に対しても、解答を導き出せるのです」

応用分野は全産業に及ぶ。分子が量子オブジェクトであることから、「量子コンピュータで別の量子システムをシミュレートする」という直感的な応用がその出発点になる。

「製薬、化学、材料科学などの分野で応用できます。例えば、フォルクスワーゲンとは電気自動車のバッテリー開発で協業していますが、太陽電池やLEDの改良にも活用可能です」

さらにその範囲は広い。「金融ではポートフォリオの最適化やオプション価格の算定、生産業界ではサプライチェーンや工場の最適化など、最終的にはあらゆる産業で量子コンピューティングの応用が見つかると考えています」

こうした応用を支えるのが、IQMの超伝導量子プロセッサである。

「私たちのチップは通常のコンピュータと同様にプロセッサを持ちますが、使っているのは量子プロセッサです」。従来のトランジスタベースのコンピュータが古典物理学の法則に従うのに対し、量子プロセッサは量子物理学の法則に基づく。

「量子世界では異なるロジックをプロセッサに適用でき、別の種類のアルゴリズムを実行して指数関数的な高速化を実現できます」

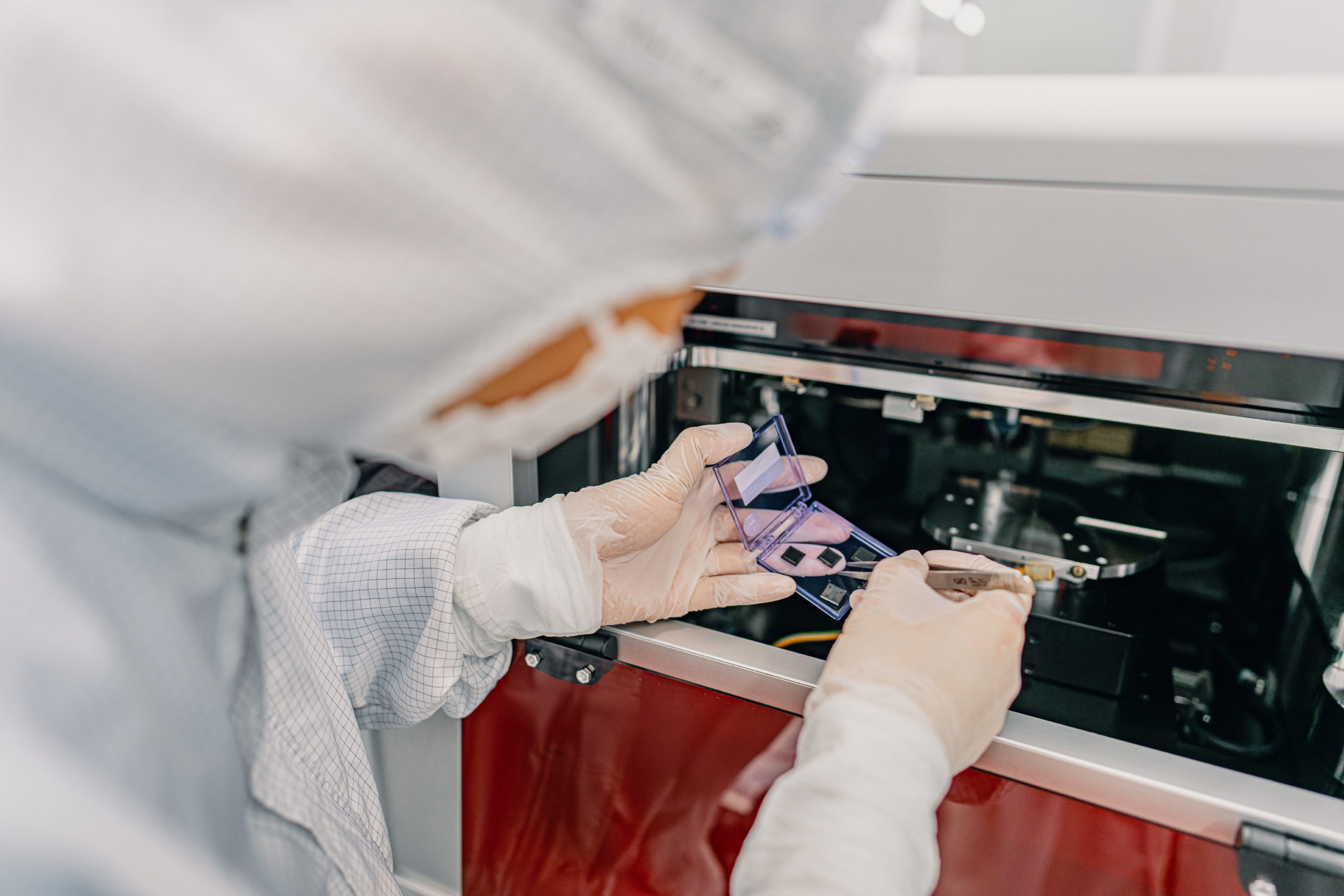

製造プロセスも半導体技術の延長線上にある。

「シリコンベースのチップで、通常の半導体と同様に製造しますが、極低温まで冷却し、チップ上に超伝導材料を形成します。極低温でバックグラウンドノイズを除去することで、量子状態にアクセスし、計算に利用する個々の量子状態を制御できるのです」

image : IQM Quantum Computers

オンプレミス戦略で大企業と差別化

IQMの独自性は、グーグルやIBMなどがクラウド中心で量子コンピューティング事業を展開するなか、オンプレミス型量子コンピュータに特化した点にある。

IQMのビジネスは大きく2本柱で構成される。「実機販売」と「クラウド提供」だ。

「実際のコンピュータを販売し、計算センターに配送・設置・統合します。これがオンプレミス量子コンピュータ販売です」とゲッツ氏は説明した。

実機モデルは用途に応じて「Spark」と「Radiance」の2ラインを展開する。

「Sparkは教育・研究機関向けのエントリーレベル量子コンピュータです。量子人材は世界的に不足しており、より多くの学生が実機に触れることが重要です。最終的には、世界中の大学が教育用量子コンピュータを持つことを目指しています」

一方、Radianceは高性能モデルだ。

「フラッグシップシステムとして、常に当社が提供できる最大の計算能力を備えています。主な導入先はスーパーコンピューティングセンターや大規模データセンターです」

もう一つの柱がクラウドサービス。ミュンヘンにある自社の量子データセンターで運用する「Resonance」を通じて計算時間を提供し、さらにAWS経由でもアクセス可能にしている。

「私たちは世界で最も多くのオンプレミス量子コンピュータを販売した企業だと自負しています」とゲッツ氏は胸を張る。

フィンランドのVTT研究所では5量子ビット機からスタートし、20量子ビット、54量子ビットへと段階的にアップグレード。現在は150量子ビットシステムの導入を進めている。ドイツのライプニッツ・スーパーコンピューティング・センター(LRZ)でも同様にアップグレードが続くという。

「顧客が我々の技術に満足し、継続的に購入してくれることが、最も強力な実績です」とゲッツ氏は語る。

競合との差別化について、ゲッツ氏は技術面とシステム面の両方で優位性があるという。

「グーグル、IBM、富士通などの大手企業や、他のスタートアップも存在しますが、私たちの特徴は製品がすでに成熟段階にあり、販売実績も豊富な点です」とゲッツ氏は自信をのぞかせた。

技術面での差別化は、性能と品質にあるという。

「プロセッサそのものの性能と品質に加え、システム全体の安定性が大きな強みです。多くの競合企業のクラウドシステムは不安定で、再較正が頻繁に必要になります。その結果、システムがオフラインになることもありますが、当社のコンピュータは極めて安定して動作し、クラウドでの稼働率が非常に高いのです」

さらに、製造インフラへの投資もIQMの差別化要因だ。

「当社は自社の量子チップ工場を運営しています。ヨーロッパでは数少ない民間の量子チップ製造拠点です。年間最大20台の量子コンピュータを生産できる組立ラインを運営しており、ミュンヘンの量子データセンターと合わせて、これらのインフラ投資が今後の成長を下支えします」

image : IQM Quantum Computers 「IQM Spark」

image : IQM Quantum Computers 「IQM Radiance」

日本市場を重視、理研や産総研との協業にも意欲

2025年9月に実施したシリーズB資金調達ラウンドで3億2,000万ドルを調達し、IQMの評価額は10億ドルを超えてユニコーン企業の仲間入りを果たした。ゲッツ氏は資金の使途を、「技術開発」と「グローバル展開」の2本柱に整理する。

「資金の大部分は技術ロードマップの実現に充てられます。我々は非常に野心的なロードマップを掲げており、従来の半導体チップ産業と同様、毎年新しいプロセッサ世代をリリースしています。これを継続するには、継続的な技術投資が不可欠です」

投資領域はチップ製造の強化にとどまらない。

「エラー訂正層への投資を進めています。私たちは独自の新しいエラー訂正コードを開発しており、ソフトウェアスタックの強化にも力を入れています。量子物理学者でなくても量子コンピュータを扱えるよう、ソフトウェア開発者向けのプラットフォームも構築中です」

グローバル展開では、米国に加え日本市場も重視している。

「日本市場にも焦点を当てており、東陽テクニカとリセラー契約を締結しました。日本は量子コンピューティング分野で非常に野心的な目標を掲げており、APAC地域、特に日本での成長を目指しています」

ゲッツ氏は、日本のパートナーシップと技術基盤の双方に強い期待を寄せるとともに、日本の技術力にも深い敬意を示す。

「日本には非常に強力な技術エコシステムがあり、量子分野でも例外ではありません。実際、世界初の超伝導量子ビットはNECによって開発されました」

具体的な協業先として、理化学研究所や産業技術総合研究所などの研究機関を挙げる。

「これらの機関や大学と連携し、量子誤り訂正や量子アルゴリズム、量子機械学習の研究を進めていきます」

2025年1月には産業技術総合研究所との共同研究覚書も締結し、量子誤り訂正、アルゴリズム開発、量子機械学習の3分野で協力を開始した。

image : IQM Quantum Computers

IQMが予想する量子コンピュータ市場の将来像

長期ビジョンについて、ゲッツ氏は「産業創造」という観点から語る。

「量子コンピューティングにより、サプライチェーン全体を巻き込む新しい産業を創造しつつあります。我々の目標は、この産業の真のリーディングプレイヤーになることです」

ただし市場構造は独占的にはならないという。

「勝者総取りのゲームにはならないと考えています。少数のリーディング企業が存在する余地があり、我々はその一つになりたいのです」

最初の商用化分野としては製薬・化学・材料科学を挙げる。

「量子コンピュータで分子などの量子システムをシミュレートすることが、すでに効率的な実装の可能性を示しています。最初に商用化が進むのはこれらの分野でしょう」

気候変動対策への応用も期待されている。

「気候モデリングやCO2排出削減に向けた応用があります。フォルクスワーゲンとのバッテリー開発をはじめ、電動化、グリッド最適化、食品生産、セメント生産など、大きなCO2排出を伴う産業でも量子コンピューティングの可能性が広がっています」

最後に、ゲッツ氏は日本の潜在的パートナーに向けてメッセージを送った。

「量子コンピューティングは確実に実現し、思っているより早くやってきます。今から準備する必要があります」

また、パートナーシップへの意欲も示した。

「日本のエコシステムには非常に強いポテンシャルがあると思います。我々は喜んで協業します。クラウドで量子コンピューティングを試したい方、実システムでの試用を希望する方がいれば、ぜひお話をし、パートナーになりたいです」